蘇丹慘案斷線中:「喀土木廣場大屠殺」後來呢?

▌前情提要:〈喀土木廣場屠殺:蘇丹軍隊開火鎮壓民主示威,至少35死〉

「馬爾萬.烏斯曼,男性,喀土木廣場佔領的示威者之一。在喀土木國際機場外圍與家人同遭『快速支援部隊』逮住。馬爾萬的家人被刺刀殺成重傷。他則被打斷四肢,顱骨與下顎骨開放性骨折。昏迷12天後,6月15日於喀土木薩哈醫院過世。願烈士安息,得年18歲——蘇丹醫生公會新聞稿。」

2019年6月3日破曉,蘇丹首都喀土木的國防部大樓外廣場,已連續佔領街頭23個星期的蘇丹民主運動示威者,突遭武裝士兵包圍屠殺。部隊朝毫無反抗能力的平民開槍掃射,並如同「狩獵」般在巷弄之間追捕著逃竄者。

被抓住的人,有的慘遭集體性侵,有的則被當街處決。超過40名受難者遺體,被軍隊扔進了流經首都的藍色尼羅河;剩下的失蹤者,則被困在佔領廣場的營地帳篷裡,被縱火的軍人活活燒死。

直到6月15日為止,負責開立死亡證明並記錄夥伴身份的蘇丹醫生公會,一共確定了128名廣場死難者——這還不包括從藍色尼羅河撈上岸的40多具浮屍,以及難以辨識的火場遺骸——不過當時同步發生的「世界動亂」過多,在短暫驚恐過後,來自新聞的國際喊聲仍重歸沉默。

儘管海外聲援者,6月中發起了「藍色蘇丹」(#BlueForSudan)網路行動,以死難者穆罕默德.馬塔爾的故事(Mohamed Mattar,喀土木廣場上的26歲工程師,為了掩護兩名女性示威者逃跑而被軍隊擊斃,生前最愛的顏色是「藍色」),成功喚起全球網友的注意。

但在喀土木慘案面前,全球媒體與國際社會是否真的無動於衷、毫無反應?蘇丹的示威者們後來怎麼了——是繼續遭遇屠殺?或正進入怎樣的政治謎局?在他們面前的「敵人」臉孔,又是什麼模樣?

▌全國斷網:在蘇丹,沒人聽得到你尖叫

蘇丹人民起義的背景、前總統巴席爾(Omar al-Bashir)30年的獨裁統治與政變落台,以及6月3日喀土木大屠殺的事件經過,《轉角國際》的多篇新聞、專欄已有完整解釋,國際與網路上的串連聲援,也大多針對此一時間發生的事。但事實上缺少關注的,反而是「6月3日之後」的事。

根據前線傳回來的資訊碎片,蘇丹軍警——特別是惡名昭彰的「快速支援部隊」(RSF)——的清場殺戮,主要集中在6月3日當天;包括街頭處決與集體強暴,各種暴行多發生在國防部廣場一帶,並未擴散首都全區、或出現「屠城」或「社區清鄉」等場面。

「殺雞儆猴」的殘酷威嚇,是RSF慣用的威逼手法;但對活下來的示威者,「被封鎖」的恐懼才是最頭痛的夢魘——6月3日起,蘇丹全境的行動網路開始遭遇干擾,並於清場過後癱瘓;之後,蘇丹的固定網路也在48小時內無預警斷線,整個國家基本與整個網路世界脫節,示威者難以聯絡重整,各大醫院也因醫網無法連線,無法開立屠殺死難者的死亡證明。

由於蘇丹的網路連線狀況一直不穩定,長期佔領廣場的同時,示威團體早已做好「被清場」、「被鎮壓」、「被斷線」的準備,規劃出一套由地方社區為橫軸、職業工會為縱軸的「通訊編組表」。

在6月3日的首都鎮壓中,通訊編組表的社區人脈網路,提供了不少臨時庇護的安全資訊;各地之後行動也化整為零,從過往每次上萬人的長時間包圍佔領,轉由街坊鄰里密集發動的「快閃示威」、「夜間抗爭」為主。

「我們每人收到一封簡訊,就得負責把同樣的訊息,轉發給同組的其他20人。」逃出廣場的示威者對英國《金融時報》表示:對於運動參與者來說,土法煉鋼的通訊編組表雖然缺少效率、又容易被假訊息滲透混淆,但其建立於「實體人脈」的互動特性,卻更能鼓勵對鎮壓餘悸猶存的民眾,除凝聚基層的動員經驗外,也可為萌芽的民主運動打下鄰里「樁腳」。

雖然「通訊編組表」可為蘇丹的民主運動帶來長期抗爭的優勢,但沒了網路,蘇丹民主派團體的動員衰退卻顯而易見。畢竟民間的民怨能量縱然存在,但在沒有網路溝通的狀態下,要如何說服被屠殺嚇壞的民眾在對的時間、以足夠的數量於街頭出現?在與軍方的政治對抗中,民主派於是陷入了難以掙脫的被動局面。

像是6月3號後,民主派多次號召的「全國總罷工」都因各種理由而推遲、取消,街頭上也不再有千人以上的大規模示威;同時在對外宣傳與國際聲援,若非英國駐大使館的積極協助並協同《BBC》特派團隊強力放送,63大屠殺的慘案是否還能即時衝擊國際輿論?事後回看,確實頗為困難。

所以說「喀土木廣場大屠殺」,完全壓制了蘇丹的民主運動嗎?並沒有。因為兩大關鍵因素——蘇丹軍方的內鬥,以及外國勢力的代理人介入——巧妙地替蘇丹民主派爭取到了「一口氣」的緩衝時間。

▌軍方宮鬥:達加洛將軍,狡詐殘酷的沙漠軍閥

「我兒子也是廣場上的示威者!眾將領怎可能下令對平民開槍?」6月13日,蘇丹空軍司令卡利格中將(Salah Abdel Khalig)對英國《金融時報》激動地表示:「如果不是運氣好,今天死在廣場上的,可能就是他——軍方沒有下令開槍!」

6月3日的喀土木大屠殺,負責執行的部隊,是惡名昭彰的「快速支援部隊」(RSF)。而RSF的前身,則是蘇丹西部、達佛地區的阿拉伯牧民軍閥——達加洛中將(Mohamed Hamdan Dagalo)——的私人民兵部隊。

現年45歲的達加洛中將,在蘇丹的簡稱綽號叫「黑梅提」(Hemeti),據稱是出生在查德共和國的阿拉伯沙漠牧民。其所屬部落早年因追逐水草、躲避戰禍,而從查德的撒哈拉沙漠北上,並受蘇丹的阿拉伯裔省長之邀,全族遷入南達佛建立根據地。

當時的蘇丹政府,為了控制達佛地區黑人農民「富爾人」的擴張,大力從查德、利比亞邀請阿拉伯牧民部落入駐。但富爾農民與阿拉伯牧民的生存衝突,卻因天然資源的匱乏而日漸白熱化。最終混亂的狀況,也在2003年演變成40萬人慘死的「達佛戰爭」。

在「達佛戰爭」爆發前,目不識丁的黑梅提,只是經營駱駝商隊、往來蘇丹-查德邊境的走私商人;但為了執行喀土木中央政府「族群清洗」、「達佛阿拉伯人化」的戰略目標,黑梅提等部落商隊迅速地被蘇丹政府武裝化,並得到授權燒殺擄掠的犯罪授權,在達佛地區展開一系列的種族滅絕行動。

這批被外界稱呼為「Janjaweed」阿拉伯牧民武裝,因殘酷的屠村與滅絕手段而遭到國際社會譴責。其中一些部隊在茁壯後,與中央政府撕破臉;但像黑梅提的部隊,卻始終配合著巴席爾總統,並因其「忠誠」而得到更多的軍火、資金與犯罪授權為賞賜,最後甚至以「快速支援部隊」為名被巴席爾收編成了官方部隊。

在眾路Janjaweed中,只有黑梅提的直屬武裝,被編成了「快速支援部隊」——黑梅提本人晉升成了中將,手下的部隊則拿到了中央政府的大筆預算與強大軍火,並成為了直屬巴席爾總統的「禁衛軍」。

雖然得到了「官兵」身份,但黑梅提的部隊卻不受蘇丹正規軍或祕密警察的編制指揮,反而因巴席爾總統的默許,除了持續經營走私生意、還涉足人口販運與難民綁架,甚至在蘇丹本國境內都逕自設立了「RSF關卡」徵收通行稅。種種特權,雖讓不少軍方的「正期生」感到眼紅,卻早已動不了黑梅提與他手中握有的3萬精兵。

2019年4月11日,蘇丹爆發軍事政變,統治國家30年的強人總統巴席爾在總統府被逮捕。據悉政變過程中,黑梅提與他的RSF扮演了重要的「反戈角色」。這關鍵的背叛一刀,也讓他在軍方成立的臨時政府「軍方過渡委員會」(TMC),成為實質的領導中心。

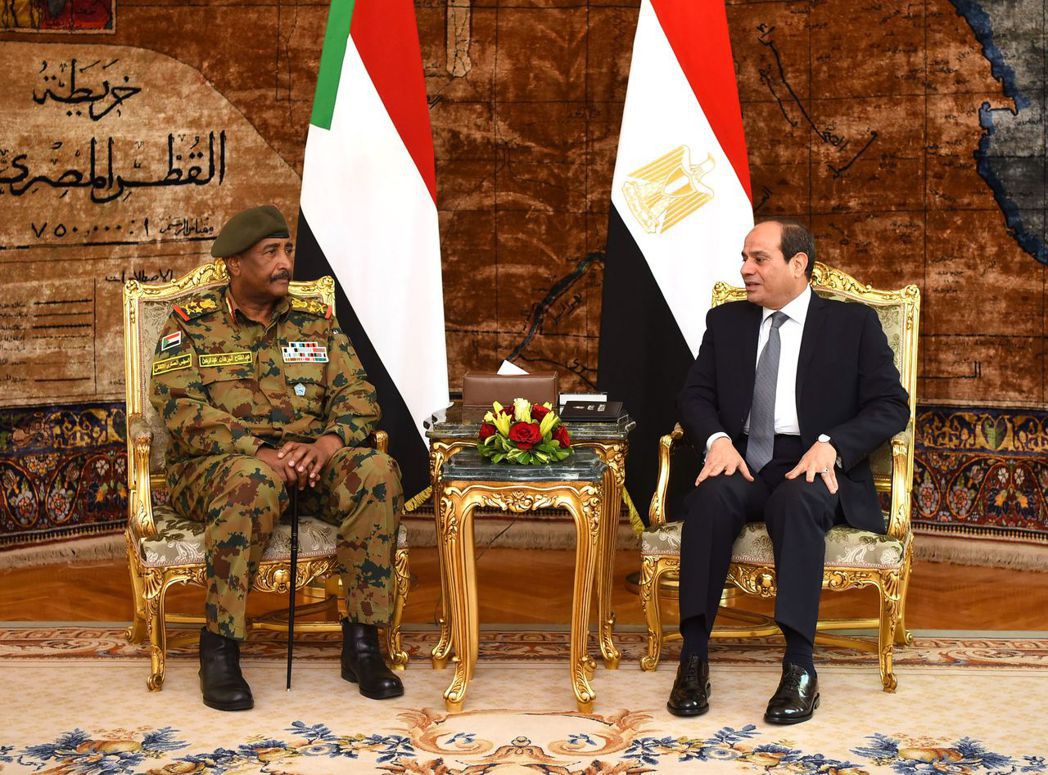

在4月11日至6月3日之間,黑梅提打著TMC的領導名銜,大張旗鼓地出訪沙烏地、拜會王儲穆罕默德王子(Mohammad bin Salman),也透過軍事管道,取得了來自埃及的戰略肯定與支援;但私底下,黑梅提也策動著其他Janjaweed的起事,於達佛老本營暗中發兵、對數十個非阿拉伯鄉鎮重啟「屠殺掃蕩」,試圖轉移國內外對於喀土木僵局的關注與施壓。

黑梅提高調走跳各國,並領回大批軍火與軍資金的態度,加劇了蘇丹軍方對於RSF的疑慮;但由於蘇丹民主示威仍在街頭進行,眾將只能接受黑梅提的擴權,默許他調動RSF部隊,任其控制並封鎖各省通往喀土木的交通幹道—–甚至縱容他發兵上街「教訓那些民主派的崽子」。

雖然民主派示威者的代表團體「自由與改變力量宣言」(DFCF)強調:在6月3日的喀土木大屠殺中,RSF就是動手殺人的兇手。但黑梅提本人卻反過頭來否認指控,甚至公開辯稱:「誰動手殺百姓,我親自動手砍他的頭!」

▌代理人戰爭之手:埃及與衣索比亞的介入尼羅河?

雖然黑梅提矢口否認動手,軍方過渡委員會也反口抹黑「示威者內混有伊斯蘭激進組織」,但過當的暴力手段,仍讓軍隊基層士氣動盪。就算黑梅提施壓軍方過渡委員會,在鎮壓的第一時間宣布「全面毀棄與民主派的談判結果」,但來自基層與國際社會的壓力,卻迫使軍方收回成命,並透過衣索比亞第三方斡旋,間接重啟與「自由與改變力量宣言」的政治談判。

在6月3日廣場屠殺後,與蘇丹南北相鄰的衣索比亞,第一時間就動員了「非洲聯盟」對軍事過渡委員會施壓,並派出總理阿比.阿哈默德(Abiy Ahmed)偕同美國國務院特使納吉(Tibor Nagy),一同前往監督並調停蘇丹惡化中的軍民對立。

然而衣索比亞的外交介入,並非無償或完全出於「利他原則」的政治善意;其伸出援手居中協調的戰略目的,其實更是為了「制衡埃及」,以及放眼之後的尼羅河戰略談判。

一般通說評論大都認為:出錢出力、聘用蘇丹軍隊在「葉門內戰」當傭兵的沙烏地阿拉伯,才是支持黑梅提與軍政府屠殺百姓的大靠山。但事實上亟欲插手蘇丹問題的,反而是北方強鄰——埃及。

傳統上,埃及統治者一向視蘇丹為「歷史國土」的一部分,若非英國殖民者的強勢作梗與分割,蘇丹至今仍該是埃及的「努比亞省」。對於埃及來說,蘇丹不僅是傳統上的南方附庸外,其境內也掌握著重要的尼羅河上游水源,是調控埃及用水壓力的重要第一線。

同時,埃及政府視之為仇寇的「穆斯林兄弟會」,過去也曾受蘇丹政府短暫庇護。因此於本回軍民衝突中,同樣因軍事政變上台、不惜屠殺鎮壓反對派的埃及強人——塞西總統(Abdullah al-Fattah al-Sisi)——才會力挺軍事過渡委員會,甚至引薦自己的沙烏地金主給「小老弟」。

但埃及的積極插手,卻讓上游的衣索比亞極為不安。過去20年來,試圖以「出口電力」為區域經濟發展方針、並募資興建尼羅河水壩群的衣索比亞,即不斷積極斡旋尼羅河流域各國,希望重啟水源分配的談判。但過程中,卻不斷遭遇埃及的文攻武嚇,因此本回蘇丹的混亂,也讓衣索比亞得到了能把「談判前線前拉」的絕佳機會。

衣索比亞的調停,同時也回應了非洲聯盟對於蘇丹危機的另一擔憂——達佛。自從2018年中開始,由RSF授意的Janjaweed民兵,已沿著「聯合國-非洲聯盟維和部隊」所駐守的馬拉山脈(Jebel Marra)一帶,陸續焚毀、屠盡了45個非阿拉伯村落,死者成千、逃難者上萬。

但由於聯合國的行動經費近期拮据,在缺少國際關注的援助下,非盟當局對於延長維和也有疑義。因此在今年秋天,聯合國與非盟就將召開撤軍會議,把守護區域交還給蘇丹中央政府——但另一方則認為,正是維和部隊不斷釋出撤退訊號,黑梅提與Janjaweed才會變本加厲,重新以屠村恫嚇非阿拉伯居民逃亡,企圖重啟「達富種族清洗」的目的。

但如今,蘇丹所謂的「中央政府」已自身難保,各路部隊更有割據一方、掀起全面內戰的可能性,因此非洲聯盟、美國與衣索比亞,才會急於穩定局勢,好為達富的國際維和行動留一些應變的退路。

直到6月21日為止,由衣索比亞調停的政治協商,已暫時喝止了蘇丹軍隊的武裝搜補;但「自由與改變力量宣言」所要求的恢復網路通信、獨立調查屠殺真相...等訴求,卻仍得不到軍事過渡委員會的正面回應——國際確實對蘇丹人民的悲鳴有所回應,但能不能為其帶來和平?斷線中的政治混沌,卻沒那麼容易理清。

收看更多文章,請訂閱轉角國際facebook專頁:

回應