國法不得入山門?日本「佛法」與「王法」的聖俗千年爭

最近台灣一部宗教基本法草案,掀起了不小的風波。反對者認為如果這部法案通過,則台灣將變成信仰團體凌駕所有公權力的宗教國家。也有一些贊成者認為,這部法律多少可以防止政治權力的黑手再次像過去黨國時代一樣,把宗教團體收編為體制內的動員機器。

政教分離一直是現代民主國家的最高原則之一,但是這個最高原則卻也很難辦到。就連美國在作證時也要手按著聖經宣誓,不禁讓人想說這位宣誓的仁兄如果是位穆斯林或是居士大德的話,嘴裏說過「我發誓我所說的一切都是真實」時,心裏到底會murmur些什麼。

其實在佛教裏,一直都有「王法」和「佛法」這兩種說法。佛法當然不必再作解釋,王法指的就是世間一般法則或是國家君王之法,而對佛教團體來說,兩者是互立而不衝突的。但這說的也只是「理想狀態」,事實上兩者互相勾結或互相扯後腿的情形多不勝數。擁有神道和佛教兩大「強權」的宗教大國日本,自然也逃不出這個宿命。

自稱為神明子孫的天皇家,從古代就有所謂的「官國幣大社」制度,幣指的就是「幣帛」,也就是獻給神明的供物,「官幣」指的就是由中央政府、而「國幣」則是由地方政府負責提供祭祀經費的各級神社。平安中期完成的法律規則「延喜式」,50卷裏就有10卷是神道的相關內容。被視為神道最高峰的伊勢神宮,過去還是由未婚的皇族女性擔任所謂的「斎王」。在日本早期歷史,「政」這個字就像它的日文念法「まつりごと」一樣,根本幾乎和「祭事」等同意義。

後來佛教傳進了日本。這個當時東方世界的普世價值可不像現在被定義為「宗教」,而是追求真理的科學(不要笑,你先看看你身邊現在還有多少人把宗教當成真理的)和先進技術的綜合體系。日本為了讓自己可以成為在世界「站起」的國家,自然用官方力量系統性地輸入這個體系。雖然現在可能難以想像,但佛教在日本曾經興盛到幾乎把神道逼到無處可退——畢竟比起拜自己家附近土裏土氣的王爺公或姑娘廟,皈依先進國家來的seafood好像比較威一點。

過去在日本時代的台灣各地興建神社,是明治之後政府為了讓天皇家成為國民集結中心的「國家神道」人造結果;以前的日本可是佛祖為了拯救永為神身而「難以解脫」的日本神明們,還在神社裏設置所謂的神宮寺,方便讓神明們聽經修佛的。

為了挽回這種劣勢,神道在後來還發展出「本地垂跡說」,也就是說其實日本的神明們原本都是佛菩薩,是為了救渡日本這些信徒才化身成比較親民的神明模樣。本地垂跡說的最著名產物,就是日本宗教信仰裏獨有的各種「權現」。所謂權現指的就是「暫時顯現的姿態」,用這種含糊的解釋統合了佛教和神道兩種信仰。在日本這種現象被稱為「神佛習合」,在台灣比較接近的例子,就像道教的宮裏會有觀音佛祖,關聖帝君成為佛寺的伽藍菩薩等等。

因為日本佛教是官方導入,所以奈良時代的所有佛教建築和人事經費都由政府負擔,當時的和尚完全等於國家公務員。也因為這樣,出家必須要經過國家認證,每年各宗的出家人數都有數量規定,這種制度稱為「年分度者」,年分度者的數量也自然決定了這個宗派的興盛與否。這個時期的佛教專為國家服務,修行內容也偏向經典的學術研究。因為位於奈良,所以也被稱為「奈良佛教」,或是以奈良的別名統稱當時興盛的華嚴宗、法相宗等宗派為「南都六宗」。

奈良佛教的偉大遺產,就是今天以專咬中國人的護國神鹿聞名的東大寺,和相鄰不遠、以美少年正太之姿而被稱為「佛教貴公子」的阿修羅像聞名的興福寺等巨大古寺。而這些古寺也開了一個惡例,就是在模倣大唐土地公有制的當時,這些寺院和好鄰居春日大社等神社,就以「奉獻給神佛」為由,開始擁有了許多被列為班田制外的寺田、神田用來支付營運費用。這種立意於聖俗分離的作法,卻導致了後來寺社極度世俗化而且還越來越大尾的惡果。

奈良時代的土地公有律令制終究不符合人想要擁有私產的共通慾望,到了奈良寺社開始出現巨大影響力,而讓天皇家生氣而把首都遷到京都的平安時代,律令制根本名存實亡而讓國家收不到多少稅收。而且公費支出的東大寺其實在過去興建的時候,就因為經費不足而把募資重任交給了當時的私度僧行基。這位在各地行善並且追隨者眾多的民間沒牌和尚,還曾因為影響力太大而被國家處罰,結果為了要他去找錢以便發包工程,就收編了這位「違法」的法師、並且賜給他「大僧正之位」。

可見所謂的聖俗分離是個假命題,事實上「王法」和「佛法」本來就時而連合時而對立,但兩者永遠難分難捨。律令制崩壞後,貴族們紛紛以「莊園」(也就是別莊)名義躲避國家徵稅,並且因為別莊是私人財產,自然官員們除了不能徵稅之外,更不能進來訪視調查,這稱為「不輸不入之權」。

貴族們都能如此,寺社們自然不落人後。而且這是神明佛祖的地產,你好大狗膽敢進來囉嗦這樣。寺社在擁有了大片莊園之後,影響力更為巨大。再加上過去國家支持佛教的傳統,有許多寺院迎接皇親貴族之後前來擔任住持。

這種稱為「門跡」的傳統除了可以讓寺院加強和當局的關係,對貴族們來講也有讓多餘子弟找個好出路、還不會產生後代繼續消耗家產的好處。結果一路發展下來,到了鎌倉時代中後期時,各寺社都發揮各自的影響力,而爭取到各種「座」——也就是商品的壟斷專賣權。

這下子佛門聖地有人、有地、有財源,自然會擔心有人來搶來囉嗦了。所以許多寺社開始找來了一些敬神修佛、但是稍微身強體壯的同修進來,這些館長的前輩們在神社被稱為「神人」、在天台聖地比叡山則被稱為「大眾」,負責用比較衝動的方式告訴世人們神明和佛法的偉大。

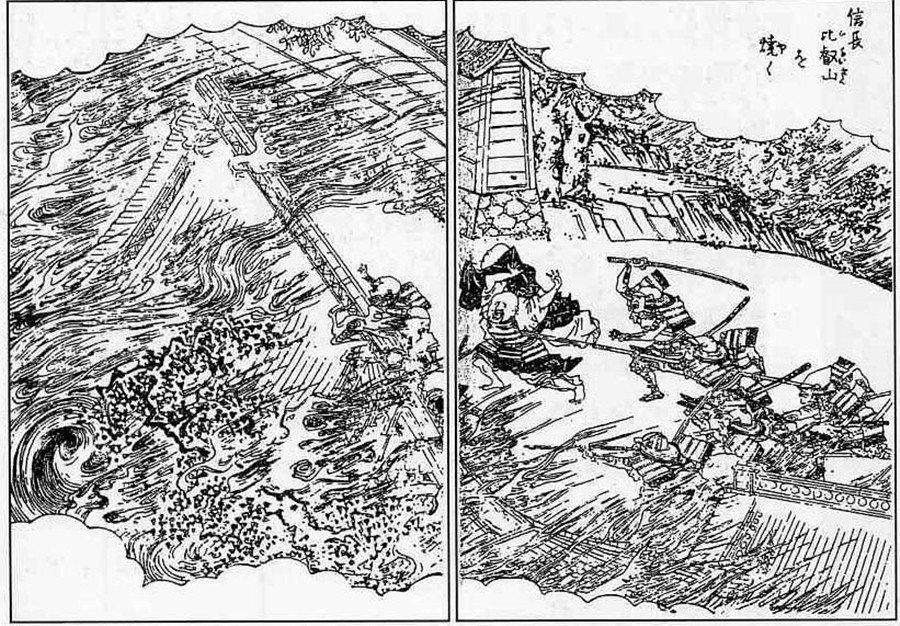

這些宗教團體只要一不開心,就會神佛一體由僧兵們扛著神社的神木或是神轎,上京威力展示一番。這種行為稱為「強訴」,連白河法皇和平清盛這種一代權力者都吃過虧。後來一直要等到戰國時代的織田信長和豐臣秀吉,才開始用「物理方式」讓這些宗教團體安靜下來。

而與國家權力無關、起於民間的淨土真宗門徒,也在本願寺壯大之後被列為「准門跡」。失去了利權和武力的宗教團體,在江戶時代的「宗門改」制度下,寺院成為幕府掌握戶口的機關。這也是現今大多數日本人雖然沒有特定宗教,卻擁有各家傳統的「宗旨」,並在喪事時讓固定寺院辦理的原因。

明治時代,政府曾經想要大力整合所有佛教宗派,還發生過激烈的「廢佛毀釋」風波。這個嘗試最後失敗,而以各宗均尊伊勢神宮、奉拜神宮大麻的妥協結束,但政府深入控制宗教團體的方針,則隨著日本軍國化而日漸嚴重,各教派甚至成為日本對外攻略的先鋒部隊。也因為這種歷史的反省,所以戰後的《宗教法人法》給了宗教團體極大的自由空間。

不過90年代的奧姆真理教事件,再次重擊了過去由文部科學省主管宗教團體的宗教自由化方針,而讓《宗教法人法》又經過了一次重大改正。現在的宗教法人必須提出幹部名單和財產清單等資料,並且對於宗教團體的免稅優惠也有種種審查,以防宗教洗錢的老招發生。一些比較奇怪的宗教團體,也變成了公安警察的監視名單。而在政治上,像公明黨或幸福實現黨這種明明主體就是創價學會和幸福的科學,但是為了遵守政教分離的原則,在官方資料上,不管是幹部或是財政也都是劃清界線,最主要目的就是為了獲得宗教團體的票源支持。

從日本的經驗來看,就知道「聖俗分離」是個難以達成的理想。宗教團體一樣是人的結合,理論上它就必須受到社會及法治的規範——雖然每個信徒都覺得他的神是超越世間一切的。過去也不乏許多當局為了達成政治目的,而用公權力威脅利誘宗教團體為其羽翼、甚至勾結的例子。但是針對現代台灣許多的信仰亂象,為了防止宗教團體獨大、或是相反因為信仰被修理的憾事再次發生,透明化、法治化或許才是最好的解決辦法。

不然一個社會大家都覺得當seafood最爽的話總是很那個的。

收看更多文章,請訂閱轉角國際facebook專頁:

回應